もうひとつの旅2020では、静岡県伊豆半島を訪れた。伊豆半島は、東伊豆・南伊豆・中伊豆・西伊豆と4つのエリアに分かれており、今回は、東伊豆(伊東市、東伊豆町)と中伊豆(修善寺温泉)を訪問した。居住者・移住者・観光客・別荘購入者等、多様な人々をまちへ迎える場作り、取り組みについて話を伺い、町における観光と暮らしの調和を学ぶことを目的とした。

伊豆稲取を活動拠点としているNPO法人ローカルデザインネットワークは、「都市とローカルをつなぎ、暮らしたいまちと暮らす社会をデザインする」というビジョンで活動しており、代表の荒武氏よりシェアキッチンスタジオやシェアオフィスの運営等の取り組みについて話を伺った。

修善寺温泉では、観光協会、旅館組合、移住者等立場の異なる方々に参加いただき、観光地における暮らしについて意見交換を行った。

以下のSNSにも情報発信しています。

自分が身近に生活するまち(居住地でも勤務地でも構わない)を旅人の目線で歩いてみる。普段なにげなく接しているそのまちにいままで気がつかなかった魅力を発見してしまう。その魅力をその人の視点で紹介、自慢し、再び訪れたくさせる。旅人とジモティとの出会いを生み出す新たなコミュニティ・旅のプログラムを造成しまちの活性化を促進する。

2019年度は、以下の2コースを造成し、1コースを実施した(「江坂」コースは順延しました)。

市民共有の資産である「中之島の水辺」を舞台に「都心の自然」という魅力の発掘を行い、水辺という公共的空間の過ごし方、使い方を多様な側面から提案し、各人それぞれの「中之島時間」を発見していただくことで、実施期間後、1人でも多くの方に中之島の豊かな普段使いをしていただくことを目的とし、今年で13回目の開催となった。

2018年は、オープン前夜に台風通過の予報のため初日は閉店となったが、その後の7日間は営業することができた。

期間中の来訪者数は541名で、昨年比19名の減少となったが、3年連続で500名台を推移しており平年並みといえる。天候に恵まれた10/3(水)と10/8(月祝)については、100名以上の来訪者があり、特に10/8は祝日が重なったため176名となり、本年の最高を記録した。

2年目より毎年行われてきたご来光クルーズは、船長の退任により最後の年を迎えた。ライトイヤーを記念してピンバッジ付きのスペシャルクルーズを企画、多くの乗船者を迎えることができた。クルーズ乗船人数は354名と来訪者の実に65%を記録、昨年を10%も上回り、13年間で最も高い割合となった。

来訪者の感想などを記入いただくメッセージボードへは、延べ229枚のメッセージが寄せられた。ご来光が見られた時もそうでない時もそれぞれがご来光カフェの空間を楽しみ、再訪したいといったコメントが多く見られるとともに、やはりクルーズ・ラストイヤーを惜しむ声が多かった。

マスコミの取材は、船場経済新聞(10/2 http://semba.keizai.biz/headline/1018/)に掲載されたほか、FMCOCOLO、ラジオ大阪等で紹介され、ラジオ聴取者の来訪も見られた。

フェイスブックページの開催告知について、リーチ11,550人・シェア65件であり、これは昨年の2割減にあたる。このところ減少傾向にあるのはご来光カフェがSNSの世界では以前ほどインパクトを持たなくなっていると共に、ファンの定着化・固定化が進んでいると言えるかもしれない。今後もフォロワー1245名への情報提供をしっかり行う必要があるだろう。

スタッフについて、今年は新規スタッフ応募が6名あった。特筆すべきは全日参加を申し出てくれるスタッフ(通称コンプリーター)が15名に達したことである。それもここ数年に参加し始めたスタッフの割合が多く、どうせ関わるなら徹底的に関わって楽しみたいという傾向があるように思われる。

積極的なスタッフは率先してご来光カフェの改善に意見してくれることが多く、今年は数名の選抜チームにより事前の準備委員会を重ね、運営の合理化や来訪者の快適性を増す新たな施策を話し合った。今までアクアmini係留により確保できた定員30名の拡張空間がなくなることから、来年に向けた客席の改変を行った。桟橋エリアは座席位置の確定と機動的な3名対応、上部空間は混雑が見込まれる晴天はカウンター形式の立席エリアとして、来訪者同士の譲り合いにより、より多くの来訪者がご来光を楽しめる空間とした。取り外し式のカウンター新設や旧テーブルを改修して整備を進めたことで、お客様への評判も上々であった。これによりご来光時間直前に集中する待ち行列は減少し、客席への誘導もスムーズにいくことが格段に多くなった。

来年はクルーズを伴わないご来光カフェの原点に立ち返る再出発の年となるが、スタッフの力を結集して、落ち着いてご来光や水辺の魅力を存分に楽しめるカフェを目指していきたい。

ご来光カフェは、SNSで営業日誌を発信しています。

自分が身近に生活するまち(居住地でも勤務地でも構わない)を旅人の目線で歩いてみる。普段なにげなく接しているそのまちにいままで気がつかなかった魅力を発見してしまう。その魅力をその人の視点で紹介、自慢し、再び訪れたくさせる。旅人とジモティとの出会いを生み出す新たなコミュニティ・旅のプログラムを造成しまちの活性化を促進する。

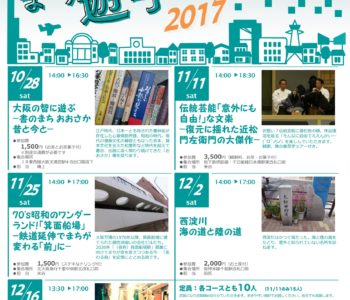

今年度の大阪まち遊学は、各コース担当者がテーマと地域をベースに、コースを造成し実施した。その結果、書、文楽、70年代のまち、西淀川、酒屋など多彩なまち歩きプログラムを実践することができた。

以下の4コースを実施した。(12月16日の「まちの酒屋(北区編)」は順延しました。)

市民共有の資産である「中之島の水辺」を舞台に「都心の自然」という魅力の発掘を行い、水辺という公共的空間の過ごし方、使い方を多様な側面から提案し、各人それぞれの「中之島時間」を発見していただくことで、実施期間後、1人でも多くの方に中之島の豊かな普段使いをしていただくことを目的とし、今年で12回目の開催となった。

2017年は、休業日はなかったものの、8日中6日が曇りまたは雨の日で、期間中の来訪者数は560名と、昨年に比べると30名減少した。天候が晴れた2日(10/1、8)については、日曜日ということもあり、150名以上が来訪された。これは例年の休日と同程度の来訪者数である。この2日については、日曜日であったことに加え、初日及び悪天候が続いた最終日といった特別感のある日だったこともあったことも影響していると考えられる。

クルーズについては、10年目を記念し、2015年に運航した「10年目スペシャルクルーズ」の継続企画である「スペシャルご来光クルーズ」を昨年(2016年)に引き続き実施した。クルーズ乗船人数は307名と来訪者のうち55%が乗船した。これは、12年間で最も高い割合となっている。

来訪者の感想などを記入いただくメッセージボードへは、延べ176のメッセージが寄せられた。ご来光が見られたときもそうでないときもそれぞれのご来光カフェの空間を楽しみ、再訪したいといったコメントが多く見られた。

マスコミの取材は、船場経済新聞(10/6http://semba.keizai.biz/headline/770/)に掲載されたほか、FMCOCOLO、毎日放送等で紹介され、ラジオ聴取者の来訪も見られた。フェイスブックページの開催告知について、リーチ14,552人・シェア76件であり、これは昨年の2〜3割減にあたる。原因は天気の影響と思われる。しかし、この数は大きく今後もフェイスブックでの情報発信は集客の要となる。

スタッフについて、今年は新規スタッフ応募が7名と例年より多かった。これはフェイスブックとホームページ、また人づてに積極的に呼びかけたことが功を奏している。今年も新スタッフと経験スタッフの協力の下、平均約17人のスタッフでしっかりと運営することができた。

来訪者の特徴として、スペシャルクルーズを中心とするご来光クルーズをめざして来られるお客様の割合が格段に増えている。これはリーフレットやSNSで発信される映像にクルーズ船のイメージが大きいためと思われる。ご来光を楽しめるのはクルーズに限らないので、より正確な情報発信を心掛けていきたい。

また、ご来光カフェの魅力は水辺のスペースで、ご来光をきっかけにゆっくり豊かな時間を過ごしていただくことや、中之島界隈を散策して新たな水辺の魅力を発見することであることも積極的に伝えていきたい。

スペシャルクルーズを中心とするご来光クルーズは、大阪水上バスや船運行スタッフの多大な負担の下に成り立っており、いつまでも継続できるとは限らない。今後は、大阪の水辺の魅力を伝えたいというご来光カフェの原点に立ち、スタッフのできることを総合してどこまでの活動ができるかを話し合いながら、新たなご来光カフェの姿を模索することが必須となってくる。

ご来光カフェは、SNSで営業日誌を発信しています。

富山の地場で生活を営み、地域おこしを画策する様々なジャンルの方々を訪れ、地域活性化のケーススタディを学んだ。

「みらいエンジン」は行政から氷見移住促進の委託を請け、しごと探し・住い探し・なかま探しの観点で様々な移住支援施策を打ち出す団体。

「セイズファーム」は地元での原料調達・製造・販売・雇用に拘るワイナリー。宿泊先の「湯の里いけもり」は地元の旅館女将たちのネットワークを構築し、インバウンド獲得に奔走する。

「まちづくりとやま」は富山市行政、商工会、中小企業が出資、市街地活性化に取組む第三セクター。ヒアリングした学生まちづくりコンペティションは富山大生が考えたビジネスアイデアの実現を支援する事業で、産学連携の成功事例としては興味深いものであった。

-350x300.jpg)

市民共有の資産である「中之島の水辺」を舞台に「都心の自然」という魅力の発掘を行い、水辺という公共的空間の過ごし方、使い方を多様な側面から提案し、各人それぞれの「中之島時間」を発見していただくことで、実施期間後、1人でも多くの方に中之島の豊かな普段使いをしていただくことを目的とし、今年で11回目の開催となった。

昨年(2015年)は、10年目記念として、日の出時間を船上で迎えてもらう5時50分出港の「10年目スペシャルクルーズ」を運航した。

好評を博した企画を「スペシャルご来光クルーズ」と銘打ち、今年も実施した。また、昨年同様にオープンからスペシャルクルーズ出港までは、スペシャルクルーズ専用受付を設置し、スムーズな運営につなげた。

今年は、休業日は1日(10月5日)のみだったものの、それまでの4日は曇りの日が多く、日曜日の10月2日を除き、来訪者が50名を下回る状況であった。6日からの後半は天気が良かったこともあり、80名以上の来訪者があった。

期間中の延べ来訪者は590名と、ここ数年の1,000名近い来訪者があったことと比べると、人数的には落ち込んだものの、メッセージボードへの記入などを見ると、ご来光カフェでの時間や朝の雰囲気などを銘々に楽しんで過ごしていることが見て取れた。

ご来光クルーズの乗船者数は321名で過去最多の乗船者数を記録した昨年の446名に比べると、約3割減となったが、昨年と同様に来訪者の半数以上(54%)が乗船されており、スペシャルご来光クルーズ(5:50便)と6:30便の2便運航の効果でもあるといえる。

マスコミの取材は、船場経済新聞(10月4日http://semba.keizai.biz/headline/562/)に掲載されたほか、FM(FMCOCOLO、FM802)等で紹介され、ラジオ聴取者の来訪も見られた。

また、フェイスブックページにおける開催告知については、リーチ22,408人・シェア92件となり、昨年以上の伸びを見せており、フェイスブックでの情報発信がご来光カフェへの集客に対して大きく影響しているといえる。

スタッフについては、経験やノウハウを蓄積したボランティアスタッフのほか、新規ボランティアメンバーも参加してもらっており、平均約18人のスタッフ配置で運営できている。また、オペレーションについては、期間中にもスタッフによる見直しを適宜行い、運営の円滑化を、チームビルディングの結果と考えられる。

来訪者の過ごし方を見てみると、単なるカフェではないご来光カフェならではの水辺での時間を過ごしたり、中之島界隈の魅力を発見したりしており、ご来光カフェが水辺の魅力を伝えていく取り組みとして成熟してきているといえる。

今後は、ご来光カフェの大きな魅力の一つであるご来光クルーズの継続に向けた、大阪水上バスによる協力体制等の検討・協議、新たな魅力コンテンツの創出などの検討などが重要と考えられる。

ご来光カフェは、SNSで営業日誌を発信しています。

香港中文大学(The Chinese University of Hong Kong)鄒經宇教授(Prof. TSOU Jin Yeu)より大阪大学へ依頼があり、2016年5月16日から23日までの間、大阪・関西を舞台として、国際研修プログラム(International Study Programmes)を実施することになった。香港中文大学の教員・学生一行が来日する。研修プログラムの希望テーマとして、日本における高齢者に優しいデザイン、質の高いコミュニティデザイン、コミュニティと建築・都市デザインとの統合の方法、歩いて暮らせる都市の体験、地元の人々との交流、グリーン建築、水や緑の優れた利用などが提案された。それを受けて、大阪大学より、もうひとつの旅クラブへ、大阪のまち歩きの企画依頼があった。

旅クラブ運営会議で議論を重ね、

「香港には無さそうな大阪らしいテーマが良い。ただ、ネタがディープ過ぎると初めての方には意外に面白いと思ってもらえないかもしれない。」

「メンバーは建築や都市計画を志す学生たちも多いので、JR大阪駅からたった2駅なのに古い町並みが残って珍しい、野田が良いのでは?」

というアイデアが出た。確かに、高層ビルが立ち並ぶ香港都心に、野田のような長屋と路地は見たことがない。日本のお地蔵さん文化を伝えるにも丁度いい。そこで、「ななとこまいり」を企画・運営する野田まち物語に相談し、野田のまち歩きを実施する運びとなった。

「ななとこまいり」はお地蔵さんを七つお参りすると願い事が叶う、という野田に古くから伝わる幸せの言い伝え。集合したJR野田駅で各自お願いごとを用意してから出発。路地を歩きはじめると、長屋に早速出会う。岸田理事から長屋の解説が始まる。ある長屋の入り口には赤いランプが付いている。「このランプの付いているお宅は何かわかりますか?」鈴木さんが尋ねる。お地蔵さんの前に来ると、鈴木さんがツアーを代表してお賽銭を入れてお参りする。そして小話が始まる。例えば、玉河塩屋地蔵の脇には赤い消火器が置かれてあるが、この消火器はなんとお賽銭入であることなど。古い民家を改修してデイサービスに使われている、ななとこ庵に立ち寄り、野田の歴史とお地蔵さん文化についてお話を伺う。浪花屋本店では、ななとこまんじゅうの試食をさせて頂いた。

こうして、野田のまち歩きは進んでいった。